Venezuela entre la liberación y el abismo: ¿fin de un régimen o normalización del poder imperial?

- Way To Sustainable Impact

- 3 ene

- 7 Min. de lectura

Durante años, Venezuela ha sido el ejemplo más doloroso de cómo un Estado puede degradarse hasta convertirse en una maquinaria de represión, corrupción y miseria estructural. El régimen encabezado por Nicolás Maduro no solo vació de contenido las instituciones democráticas, sino que transformó el país en un territorio capturado por redes criminales, militares y económicas que operan al margen —y muchas veces en contra— del interés de su propia población.

Por ello, no sorprende que una parte importante de la opinión pública, dentro y fuera de Venezuela, haya recibido los acontecimientos recientes con una mezcla de alivio y esperanza: la sensación de que, por fin, algo se mueve frente a un régimen que parecía intocable. Sin embargo, junto a esa esperanza emerge una inquietud profunda, legítima y necesaria: ¿a qué precio? y, sobre todo, ¿para qué futuro?

La caída de un régimen autoritario no garantiza automáticamente la construcción de una democracia. La historia demuestra que el vacío de poder puede ser tan peligroso como el poder concentrado, especialmente cuando actores externos se erigen como árbitros del destino nacional.

El fin de Maduro: ¿una necesidad histórica?

Negar que el régimen de Maduro debía terminar sería ignorar una realidad ampliamente documentada. Elecciones sin garantías, persecución de la oposición, control absoluto de los poderes del Estado, colapso de los servicios básicos y una crisis humanitaria que ha empujado a millones de personas al exilio convierten a Venezuela en un Estado fallido de facto.

A esta situación se suma el empobrecimiento estructural de una población que, pese a vivir en uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo, ha sido condenada a la precariedad, la inseguridad alimentaria y la dependencia de la ayuda humanitaria. El deterioro del sistema sanitario, educativo y energético no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa de un modelo de poder extractivo y excluyente.

A ello se suma una acusación todavía más grave: la vinculación del aparato estatal con el narcotráfico internacional, a través de lo que se conoce como el Cartel de los Soles. Bajo esta lógica, el régimen deja de ser únicamente una dictadura y pasa a ser considerado por algunos actores internacionales como una estructura criminal transnacional.

Desde un punto de vista ético y humanitario, resulta comprensible —incluso razonable— que muchas personas consideren que la permanencia del régimen era insostenible y que cualquier cambio, por imperfecto que sea, parecía preferible a la parálisis.

Sin embargo, aceptar la necesidad de un final no implica renunciar a cuestionar las formas, los actores y los intereses que definen ese final. El cómo es tan relevante como el qué.

El problema no es solo quién cae, sino quién decide

El gran dilema surge cuando la salida de Maduro no es producto de un proceso interno ni de una presión multilateral clara, sino de una intervención directa de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump.

Aquí aparece la pregunta que define este momento histórico:¿estamos ante una acción necesaria para desbloquear una tragedia prolongada o ante una operación de poder que reabre viejas lógicas imperialistas?

La diferencia entre ambas interpretaciones no es menor: en una, la intervención se presenta como un mal necesario ante el colapso absoluto; en la otra, como una reafirmación de la capacidad de las grandes potencias para decidir unilateralmente el destino de los Estados más débiles.

La desconfianza no es ideológica, sino histórica. América Latina conoce bien los precedentes: gobiernos derrocados con la promesa de libertad que derivaron en regímenes dependientes, frágiles o directamente autoritarios. El temor a que Venezuela pase de un régimen criminal a un gobierno tutelado o “títere” no es paranoia; es una hipótesis basada en la experiencia.

Por eso, la exigencia de elecciones democráticas, libres, supervisadas internacionalmente y con garantías reales no es un detalle técnico, sino la línea roja que separa la liberación de la sustitución de un poder ilegítimo por otro.

Sin soberanía popular real, cualquier transición corre el riesgo de convertirse en una mera reconfiguración de élites, con distinto discurso pero con similares dinámicas de exclusión.

Legalidad internacional: una violación… ¿o una zona gris peligrosa?

Desde el punto de vista del derecho internacional clásico, la intervención viola la Carta de la Organización de las Naciones Unidas: no existe un mandato del Consejo de Seguridad ni un consenso multilateral que la respalde.

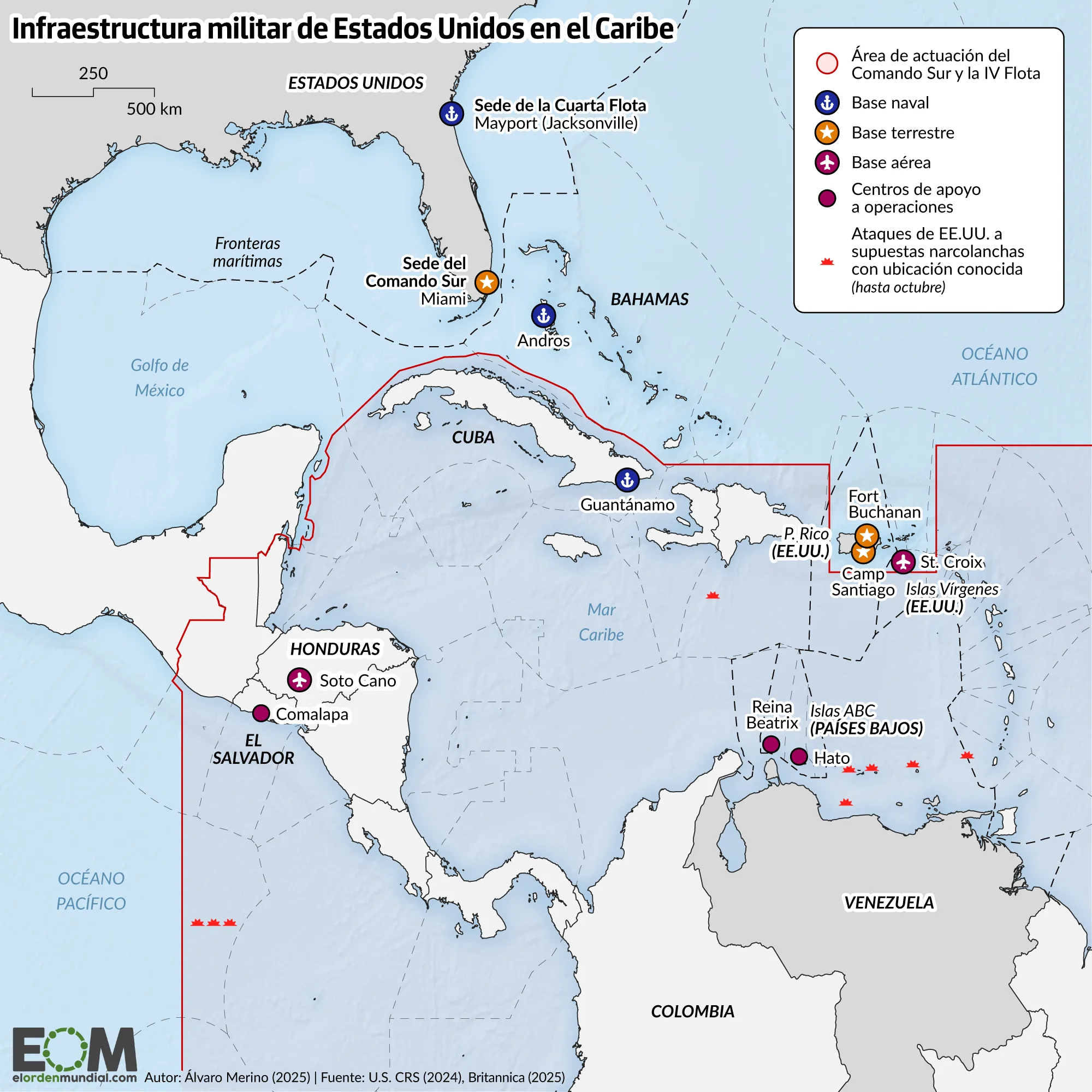

Sin embargo, Estados Unidos ha justificado su actuación bajo otro marco: el de la lucha contra el narcoterrorismo y la amenaza inminente a la seguridad regional. En este razonamiento, Maduro deja de ser tratado como jefe de Estado y pasa a ser considerado líder de una organización criminal narcoterrorista y juzgado por trafico de droga y de armas, lo que permitiría actuar bajo doctrinas de autodefensa ampliada o preventiva.

Este desplazamiento conceptual —de jefe de Estado a criminal global— no es neutro: redefine quién merece protección jurídica y quién puede ser eliminado del marco normativo internacional.

Este argumento no es nuevo, pero sí profundamente controvertido. No está plenamente reconocido por el derecho internacional y abre un precedente extremadamente peligroso: si una potencia decide unilateralmente quién es un “criminal global”, el sistema multilateral pierde su razón de ser.

La legalidad deja entonces de ser un marco común y se convierte en una herramienta flexible al servicio del poder, erosionando los principios de igualdad soberana y seguridad jurídica entre Estados.

ONU y Europa: la parálisis que legitima al más fuerte

Si la intervención genera inquietud, la reacción internacional genera frustración. La ONU, bloqueada por su propio diseño y por el juego de vetos, vuelve a mostrar su incapacidad para actuar en crisis de alta intensidad. Europa, por su parte, emite llamamientos a la contención, pero carece de poder real para influir en los hechos.

Esta inacción no es inocua: transmite el mensaje de que las instituciones multilaterales ya no son capaces de ofrecer soluciones creíbles a los conflictos más graves del sistema internacional. Cuando la diplomacia se limita a declaraciones sin consecuencias, otros llenan el vacío con decisiones unilaterales.

Esta combinación de silencio, lentitud y ambigüedad tiene un efecto devastador: deja el terreno libre para que Estados Unidos actúe sin contrapesos, reforzando la percepción de que el orden internacional ya no se rige por normas compartidas, sino por la ley del más fuerte.

En ese escenario, Venezuela se convierte no solo en una tragedia nacional, sino en un síntoma global: el reflejo de un mundo en el que la legalidad, la ética y la soberanía se subordinan cada vez más a la geopolítica del poder.

Escenarios posibles para Venezuela

Escenarios a corto plazo: entre la transición y el vacío (0–12 meses)

En el corto plazo, Venezuela se mueve en un terreno extremadamente frágil, donde las decisiones que se tomen —o que se impongan— marcarán el rumbo inmediato del país. El escenario más deseable sería una transición política controlada, con un gobierno provisional de mandato limitado cuya única función fuera garantizar el retorno de la soberanía popular. Este camino implicaría la convocatoria de elecciones libres democráticas, con observación internacional creíble, y el inicio de una lenta pero imprescindible reconstrucción institucional. Sin embargo, este escenario exige una condición fundamental que hoy sigue siendo incierta: la voluntad real de Estados Unidos de retirarse del protagonismo político y permitir que el proceso no sea percibido como dirigido desde el exterior.

Mucho más probable, según numerosos analistas, es un escenario intermedio: el de un gobierno tutelado y frágil, sostenido por apoyos internacionales —principalmente estadounidenses— pero con una legitimidad interna limitada. En este contexto, podría alcanzarse una estabilidad aparente que evite el colapso inmediato del país, pero sin resolver las causas profundas de la crisis. La ausencia de un respaldo social amplio, unida a la percepción de dependencia externa, podría traducirse en protestas, polarización y un malestar persistente que, a medio plazo, erosione cualquier intento de normalización política.

El peor de los desenlaces posibles sería el de un vacío de poder, con la fragmentación del aparato militar y la consolidación de redes criminales en distintas zonas del país. Este escenario implicaría un aumento de la violencia, una mayor inseguridad cotidiana y una nueva oleada migratoria, agravando una crisis humanitaria ya desbordada. En ese contexto, la intervención internacional dejaría de ser puntual para convertirse en prolongada, con consecuencias imprevisibles tanto para Venezuela como para la región.

Escenarios a medio plazo: democracia, tutela o precedente global (1–5 años)

Mirando más allá del impacto inmediato, el futuro de Venezuela dependerá de si logra abrir un verdadero proceso de reconstrucción democrática. Este camino no es rápido ni sencillo: requiere reconciliación nacional, mecanismos de justicia transicional, reconstrucción del Estado de derecho y un acompañamiento multilateral sostenido. No es un escenario ingenuo, pero sí posible si el punto de partida son elecciones limpias y un compromiso real con la autonomía política del país.

Existe, sin embargo, el riesgo de que Venezuela derive hacia una forma de nuevo autoritarismo “amigable”: un sistema con menor represión abierta que el régimen anterior, pero con una soberanía limitada y una democracia más formal que sustantiva. En este modelo, el país podría recuperar cierta estabilidad económica y diplomática, a costa de quedar políticamente condicionado por intereses externos, reproduciendo dinámicas de dependencia que América Latina conoce bien.

Más allá del caso venezolano, lo ocurrido sienta un precedente internacional inquietante. Si se normaliza que una potencia actúe unilateralmente para derrocar gobiernos bajo marcos jurídicos ambiguos, otros actores podrían sentirse legitimados para hacer lo mismo. El resultado sería una erosión aún mayor del sistema multilateral y de las reglas que, con todas sus imperfecciones, han sostenido el orden internacional desde la Segunda Guerra Mundial.

Es posible —y necesario— sostener varias verdades al mismo tiempo sin caer en contradicción. El régimen de Nicolás Maduro debía terminar, pero el método empleado para hacerlo es jurídicamente cuestionable y políticamente arriesgado. La caída de un dictador no garantiza, por sí sola, la llegada de la democracia, y la pasividad —o impotencia— de la comunidad internacional ha contribuido a que Estados Unidos actúe sin contrapesos efectivos.

Venezuela se encuentra hoy en una encrucijada histórica. El desenlace no dependerá únicamente de quién ha salido del poder, sino de si la comunidad internacional permite —o exige— que el pueblo venezolano decida su futuro sin tutelas ni imposiciones externas.

Porque cuando la libertad llega sin soberanía, deja de ser libertad. Y cuando la legalidad se sacrifica sin consenso, el orden global entra en una fase peligrosamente inestable.

Comentarios